脱炭素社会とバイオマス発電

日本が利用しているエネルギーは海外から輸入される石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料に大きく依存しています。

しかし、2030年には再生可能エネルギーの主力電源化、2050年には経済的に自立し、脱炭素化した再生可能ネルギーの主力電源化を目指しており、従来の化石燃料依存のエネルギーから再生可能エネルギーへの転換が求められているのが現状です。

この脱炭素社会の実現に貢献する再生可能エネルギーとしてバイオマス発電が注目されています。

バイオマス発電とはバイオマスと呼ばれる動植物から生まれた生物資源を利用する発電方法で、太陽光発電や風力発電とは異なり、天候に拠らず発電が可能、熱回収が可能というのが最大の特徴です。

日本国内においてもバイオ燃料の導入を継続する方針が示され、また2021年に“野心的な見通し”として2030年の再生可能エネルギー導入量を見直し、バイオマスも5%まで引き上げられました。こうした背景から、バイオマス発電の需要は今後も増えていくことが予想されます。

バイオマス発電とは

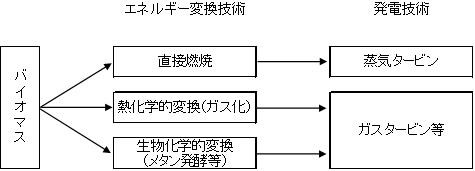

バイオマス発電とは、原料(バイオマス)をエネルギーに変換、利用してタービンによって発電する方式全般のことを指します。原料となるバイオマス、エネルギー変換技術ともに複数の選択肢があり、バイオマス発電の手法は多岐にわたります。

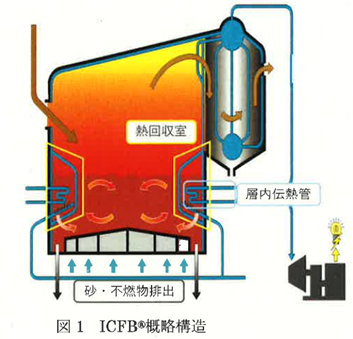

荏原環境プラントでは、バイオマスエネルギーに変換する際に、木質燃料を「直接燃焼」することで発電を行うICFB内部循環流動床ボイラを用いたプラントを納めています。

内部循環流動床ボイラのメリットとは

そもそも流動床焼却炉とはなんでしょうか?

固定した砂の層に一定の条件を与えると、液体と似た流動をする砂の層(流動層)となります。この砂の流動層を高温にし、砂の熱を利用してごみなどの投入物を燃焼させる形式の焼却炉を流動床焼却炉と呼びます。砂が流動化することで温度のムラがなくなるとともに、砂と投入物が直に接触することで投入物に熱が伝わりやすくなるため、効率的に燃焼させることが可能となります。

この流動床焼却炉の技術を応用し、熱回収効率を最大限高めるために開発したのが内部循環流動床ボイラで、現在は主に木質バイオマス発電に使用されています。

木質バイオマス発電に必要な木質燃料には色々な種類がありますが、当社の流動床技術ではそうした異なった種類の木質燃料も安定して燃焼させることができます。

しかし、その一方で、新たな課題もあります。

燃焼で得られた熱を効率的に回収するため、ボイラ内部に砂から直接熱を回収するための伝熱管が設置されています。

この伝熱管は、燃料に含まれる腐食成分や、激しく流動する高温の流動砂の衝突による過酷な腐食摩耗環境に晒され、伝熱管の金属が溶けて削られてしまいます。

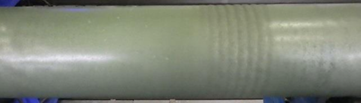

この腐食摩耗から伝熱管を保護するために金属をコーティングしていますが、内部循環流動床ボイラの安定運転のためには定期的なメンテナンスや伝熱管の交換が必要となり、そのコストがライフサイクルコスト(LCC)に対し重荷となっています。

このため、荏原環境プラントでは、これら伝熱管の耐久性の向上や内部循環流動床ボイラのLCC低減に向け、さまざまな取り組みを行っています。

※流動床についてはこちらでも紹介しています。

荏原環境プラントが取り組んでいること

これらの課題解決のため、北海道大学、第一高周波工業株式会社と共同で、腐食摩耗環境に対して耐久性の高い溶射材料の開発を行っています。現在はニッケルと鉄(Ni-Fe)をベースとした合金の開発を行っており、既存の材料を大きく超える寿命を持つ材料の開発に成功しています。

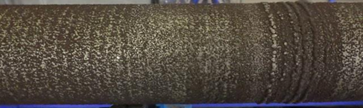

Ni-Feをベースとしたこの合金を特定の合金組成の範囲内に収めた場合、表面に凹凸が形成されます。この凹凸の形状が耐腐食摩耗特性を向上させることが判明しました。 流動層内の腐食摩耗は様々な条件の変化によって腐食摩耗特性が変化します。 荏原環境プラントでは、このメカニズムを解明することでさらに寿命を向上させた材料の開発を行うため研究開発を進めています。

【この取り組みにおけるこれまでの功績】

①公益社団法人腐食防食学会にて、2021年技術賞を受賞

プラント部材の延命化やバイオマス発電による再生可能エネルギーの利用促進に貢献していると認められ受賞しました。

②開発した合金が既存の材料を大きく超える腐食摩耗耐性を確認。

・表面の凹凸形状が、バイオマス燃焼環境における腐食摩耗減肉の抑制に効果的である事を発見しました。

・凹凸が自発的に発現する材料組成と製造方法を開発しました。

③開発した溶射皮膜を内部循環流動床ボイラの層内伝熱管で実用化

【関連リンク】

バイオマス燃料向け耐高温腐食摩耗溶射合金の開発 第1報 ラボ試験による合金開発)

・公益社団法人腐食防食学会より技術賞を受賞しました(2021年7月20日ニュースリリース)